Преодолеет ли Армения «смуту»?

О президентских выборах в Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 года, будут еще долго писать и говорить. И не только в самой республике, но и за ее пределами. Слишком много проблем, актуальных для всего постсоветского пространства, было поднято в ходе этой избирательной кампании, а также после ее завершения.

О президентских выборах в Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 года, будут еще долго писать и говорить. И не только в самой республике, но и за ее пределами. Слишком много проблем, актуальных для всего постсоветского пространства, было поднято в ходе этой избирательной кампании, а также после ее завершения. В данном случае ситуация после самого дня голосования оказалась не менее важна, чем борьба кандидатов за голоса избирателей, что показали события 1-2 марта в Ереване. «Когда в России пишут об Армении, то пишут обычно о двух вещах: о карабахском конфликте и о пророссийской ориентации республики (в отличие от соседней Грузии)». С процитированным выше мнением ереванского политолога, директора Кавказского института СМИ Александра Искандаряна трудно спорить.

В самом деле, если взять себе за труд и провести анализ публикаций, посвященных президентским выборам в Армении за последние 3 месяца, то можно зафиксировать несколько тем. Первая – это доказательство пророссийской ориентации победителя кампании-2008 Сержа Саркисяна и антироссийских настроений первого президента республики Левона Тер-Петросяна и его соратников. Вторая - это вопрос, грозит ли Армении «цветная революция» на манер Грузии, Украины или Киргизии. После 1 марта некоторые «специалисты» даже стали сравнивать трагические события в Ереване и инциденты в Бишкеке 2005 года. Таким образом, те, кто взялся рассуждать об Армении и выборах в этой стране, фактически отказали ей (вольно или невольно - другой вопрос, хуже второе, так как свидетельствует об отсутствии понимания ситуации и ответственности за ее интерпретацию) в политической субъектности. Как будто политическому классу Армении больше нечем заняться, как размышлениями, соответствует ли он высоким стандартам «пророссийскости» или же «прозападнизма». При таком подходе к проблемам Армении исчезает вся внутриполитическая динамика, поскольку все события предстают как «большая игра» России и США, в которой Еревану уготована роль статиста. Что сказать по этому поводу? Такая «аналитика» мало того, что далека от профессионализма, она еще сомнительна с этической точки зрения, поскольку с порога отрицает любую самостоятельность Армении, а также представления элиты и общества этой страны о собственных национальных интересах (которые могут отличаться и от российских подходов, и от американо-европейских). Но проблема адекватности российских СМИ и экспертного сообщества в освещении избирательной кампании в Армении - это всего лишь одна из многочисленных проблем, поднятых в феврале-марте 2008 года. Для самой республики (как и для Южного Кавказа в целом) гораздо важнее другие вопросы.

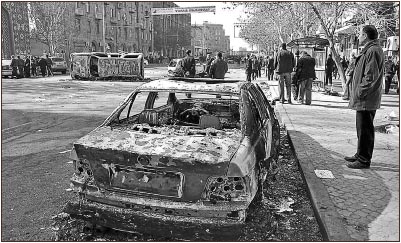

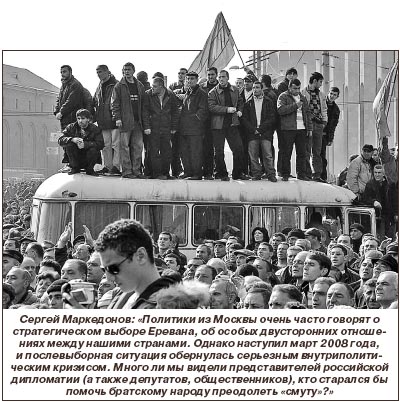

Так всегда случается, что последнее яркое и знаменательное (по разным основаниям) событие, завершающее тот или иной процесс, отождествляется со всем этим процессом. Так произошло и в Армении. Сегодня все разговоры об итогах президентских выборов ведутся вокруг «кровавой субботы» в Ереване (так это событие назвали по аналогии с «кровавым воскресеньем» в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года).

Действительно, введение ЧП, гибель мирных людей, большое количество раненых и наметившийся раскол в армянском обществе омрачили кампанию-2008. Между тем, сводить все только к событиям начала марта в Ереване было бы неверно. До мартовской трагедии президентская кампания в Армении могла стать неким поворотным пунктом в политическом развитии всего Кавказского региона.

До сих пор главной политической болезнью на Кавказе является кризис легитимности власти. В соседней Грузии ни один президент не сменял другого на основе выборной процедуры. В конце 1991 года первый грузинский президент Звиад Гамсахурдиа был свергнут, в 2003 году Эдуард Шеварднадзе покинул свой пост в результате «революции роз» (и призрак отстраненного от власти Звиада преследовал «белого лиса» в течение всего его правления). В 2008 году Михаил Саакашвили выиграл президентские выборы в Грузии, однако его легитимность не признается значительной частью грузинских граждан (при голосовании страна раскололась почти поровну). В Азербайджане два первых президента (Аяз Муталибов и Абульфаз Эльчибей) покидали свои посты в результате переворотов. А нынешний лидер республики получил высшую государственную должность из рук своего отца. Восторжествовал династический принцип наследования власти. В Армении сложилась также непростая ситуация в процессе передачи высшей власти. В сентябре 1996 года на президентских выборах победил Левон Тер-Петросян, однако его главный оппонент Вазген Манукян посчитал результаты сфальсифицированными. Тогдашняя реакция властей и оппозиции на итоги выборов была во многом похожа на март 2008 года. В 1998 году досрочный уход первого президента независимой Армении не в ходе выборов, а в результате серии закулисных переговоров до сих пор провоцирует много вопросов и сомнений. В ходе выборов президента и парламента Армении в 2003 году также возникали сомнения в честности избирательной кампании и прозрачности подсчета голосов. Также были обращения в Конституционный суд (тогда это сделал Степан Демирчян) и массовые акции протеста. Казалось бы, в 2008 году может наступить перелом. Во-первых, выборы были действительно конкурентными. Боролись представители действующей власти (Серж Саркисян) и экс-глава республики. В Армении был зафиксирован первый в истории СНГ случай, когда ушедший лидер страны возвращался в политику и боролся за первый пост в государстве (казус Горбачева – не в счет, поскольку тот был президентом исчезнувшей страны СССР). Результаты выборов не были предсказуемыми, борьбу вели два разных по складу и темпераменту политика – менеджер-практик и оратор-трибун, несколько сторонящийся «черновой работы». Выборы стали не просто борьбой «черных технологий» и компромата (хотя и это, увы, было). Это была конкуренция различных подходов к настоящему и будущему Армении. Можно также отметить и то, что обоих кандидатов объединяло – единство взглядов на самоопределение армян Карабаха, приверженность принципам комплементаризма во внешней политике, особое отношение к России, как к стратегическому партнеру Армении. Впервые в постсоветской истории Южного Кавказа пост главы государства мог быть передан от одного президента другому на основе демократической процедуры.

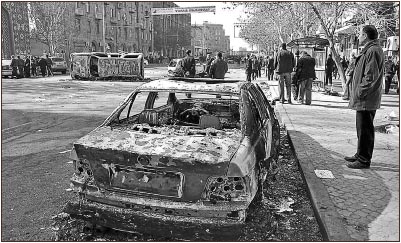

Однако события, последовавшие за подведением итогов голосования, разрушили все эти надежды. Было бы крайне опрометчиво сегодня искать персонально виновных в трагедии 1 марта, поставившей крест на «демократическом прорыве» Армении. Свою долю вины и ответственности несут и власти, и оппозиция. Первые потому, что отказались вести конструктивный диалог с главным оппонентом избирательной кампании, договорившись о сотрудничестве с другими оппозиционными кандидатами (тем же Артуром Багдасаряном, получившим почти 17 % голосов). Власти Армении также (как, впрочем, и в других странах СНГ) полагают, что после оглашения итогов выборов любые политические страсти должны как по мановению волшебной палочки улечься. Оппозиция же заранее отказывает власти в презумпции невиновности, искренне не понимает причин популярности «бытового консерватизма» среди избирателей и считает улицы и площади более достоверными способами волеизъявления, чем избирательные кабины. Главным уроком, который показала Армения, стала демонстрация авторитаризма не только государства, но и оппозиционной общественности (только симпатии и антипатии у оппонентов разные, но политические подходы близки). В конечном итоге и те, и другие упустили шанс сделать Армению примером для соседей по региону (подняв тем самым и внешнеполитические дивиденды для своей страны).

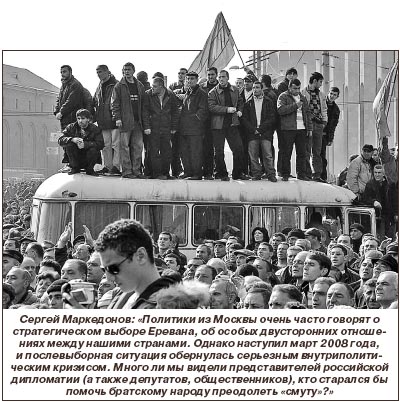

И последний (по порядку, но не по важности) сюжет снова связан с Россией. На сей раз не со СМИ, а с российской дипломатией. Всегда накануне и в ходе выборов в Армении политики из Москвы очень часто говорят о стратегическом выборе Еревана, об особых двусторонних отношениях между нашими странами. Однако наступил март 2008 года, и послевыборная ситуация обернулась серьезным внутриполитическим кризисом. Много ли мы видели представителей российской дипломатии (а также депутатов, общественников), кто пытался бы играть роль посредника между разными политическими силами в Армении, кто старался бы помочь братскому народу преодолеть «смуту»? Активны были представители ЕС, США, разных международных структур, предлагавших свои площадки для обсуждения всего спектра внутриармянских проблем. К сожалению, в очередной раз РФ была не на высоте, заронив немало сомнений: мол, объекты собственности в Армении для российских политиков и бизнесменов намного более интересны, чем внутриполитическая стабильность и демократия в этой стране. Но только как отделить одно от другого? Похоже, пока этот вопрос не нашел своего ответа.

Сергей Маркедонов,

обозреватель газеты «Ноев Ковчег»

О президентских выборах в Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 года, будут еще долго писать и говорить. И не только в самой республике, но и за ее пределами. Слишком много проблем, актуальных для всего постсоветского пространства, было поднято в ходе этой избирательной кампании, а также после ее завершения.

О президентских выборах в Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 года, будут еще долго писать и говорить. И не только в самой республике, но и за ее пределами. Слишком много проблем, актуальных для всего постсоветского пространства, было поднято в ходе этой избирательной кампании, а также после ее завершения.  Однако события, последовавшие за подведением итогов голосования, разрушили все эти надежды. Было бы крайне опрометчиво сегодня искать персонально виновных в трагедии 1 марта, поставившей крест на «демократическом прорыве» Армении. Свою долю вины и ответственности несут и власти, и оппозиция. Первые потому, что отказались вести конструктивный диалог с главным оппонентом избирательной кампании, договорившись о сотрудничестве с другими оппозиционными кандидатами (тем же Артуром Багдасаряном, получившим почти 17 % голосов). Власти Армении также (как, впрочем, и в других странах СНГ) полагают, что после оглашения итогов выборов любые политические страсти должны как по мановению волшебной палочки улечься. Оппозиция же заранее отказывает власти в презумпции невиновности, искренне не понимает причин популярности «бытового консерватизма» среди избирателей и считает улицы и площади более достоверными способами волеизъявления, чем избирательные кабины. Главным уроком, который показала Армения, стала демонстрация авторитаризма не только государства, но и оппозиционной общественности (только симпатии и антипатии у оппонентов разные, но политические подходы близки). В конечном итоге и те, и другие упустили шанс сделать Армению примером для соседей по региону (подняв тем самым и внешнеполитические дивиденды для своей страны).

Однако события, последовавшие за подведением итогов голосования, разрушили все эти надежды. Было бы крайне опрометчиво сегодня искать персонально виновных в трагедии 1 марта, поставившей крест на «демократическом прорыве» Армении. Свою долю вины и ответственности несут и власти, и оппозиция. Первые потому, что отказались вести конструктивный диалог с главным оппонентом избирательной кампании, договорившись о сотрудничестве с другими оппозиционными кандидатами (тем же Артуром Багдасаряном, получившим почти 17 % голосов). Власти Армении также (как, впрочем, и в других странах СНГ) полагают, что после оглашения итогов выборов любые политические страсти должны как по мановению волшебной палочки улечься. Оппозиция же заранее отказывает власти в презумпции невиновности, искренне не понимает причин популярности «бытового консерватизма» среди избирателей и считает улицы и площади более достоверными способами волеизъявления, чем избирательные кабины. Главным уроком, который показала Армения, стала демонстрация авторитаризма не только государства, но и оппозиционной общественности (только симпатии и антипатии у оппонентов разные, но политические подходы близки). В конечном итоге и те, и другие упустили шанс сделать Армению примером для соседей по региону (подняв тем самым и внешнеполитические дивиденды для своей страны).